一般歯科について

歯の健康を考え、

適切な治療を提供します

一般歯科では、むし歯治療や根管治療など歯に関する幅広い治療を行います。歯が痛い、違和感がある、欠けたなど自覚症状のあるかたは、早めに診てもらうことをおすすめしています。当院の経験豊富な歯科医師が患者さまを第一に考え、高品質な歯科医療を提供しますので、安心して当院へご相談ください。

こんな場合はご相談ください

– TROUBLE –

- 歯の痛みが続いている

- 歯ぎしりが治らない

- 歯ぐきに違和感ある

- 口臭がある

- 歯が欠けた

- 歯がグラグラする

- 歯が変色した

- 歯の噛み合わせが悪い

当院の一般歯科

患者さまの負担軽減をするために

痛みの少ない治療を実施

当院では、治療時に発生する患者さまの負担を抑えるため、痛みを軽減する取り組みを行っています。表面麻酔や注射の打ち方にもこだわり、注射が苦手なかたでも安心していただけるよう努めております。ご不安なことなどがありましたら何なりとお聞きください。

痛みを軽減するための取り組み

ゼリー状の表面麻酔

歯ぐきの表面にゼリー状の麻酔薬を塗ることで、麻酔針を刺した際の痛みが緩和できます。痛みが苦手なかたでも、安心して麻酔注射を受けていただけます。

細い注射針

麻酔注射の痛みは、注射針の太さにも関係があります。当院では痛みを感じにくくするため、細い注射針を使用して治療を行います。

麻酔液の温度

麻酔する前に麻酔液を体温に近づける工夫をしておくことで、麻酔液が注入される際の痛みを緩和することが期待できます。

注射速度

注射の痛みを抑えるには、注射速度も重要になります。麻酔液の注入を一定の速度と圧力で行うことで、麻酔注射の痛みを和らげることができます。

麻酔後の時間

麻酔薬を注入して効果が出るまでには、個人差があります。そのため時間を測定して、効果が現れたことを確認してから治療を行います。

天然歯を大切に考えた

なるべく削らず抜かない治療

当院では、天然歯を残すことは重要であると考えているため、できるだけ削らない抜かない治療を心掛けています。治療をする際は、歯を抜かないための取り組みとして、拡大鏡やカリエスチェッカー、5倍速コントラを使用して健康な歯を傷つけないように努めています。

歯を抜かないための取り組み

5倍速コントラ

5倍速コントラは従来のエアタービンと比べ、ブレにくく注水も少なく済みます。削っている箇所を確認しやすいため、正確に歯を削ることができます。

カリエスチェッカー

カリエスチェッカーはむし歯部分を染めることができるため、むし歯治療の際に健康な歯を削りすぎることがなく、むし歯の削り残しのリスクも減少します。

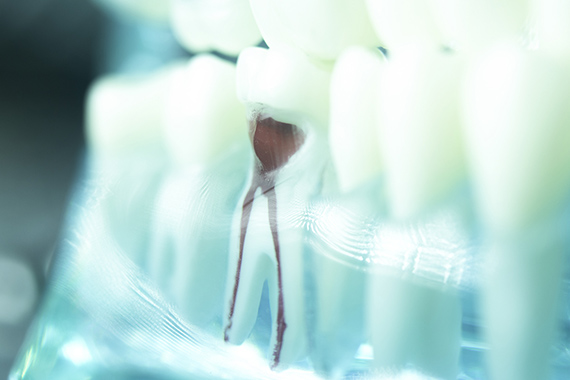

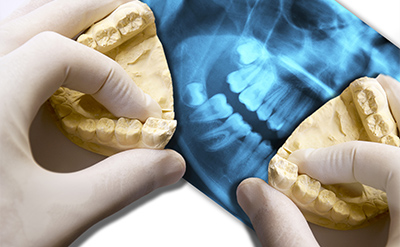

根管治療について

先端設備を用いて精度の高い治療を実現

歯の根元までむし歯が進行した場合は、根管治療を行います。根管治療は緻密で正確性が求められるため、当院では歯科用CTやNitiファイル、トライオートを使用して精度を高めています。抜歯をすすめられたかたや過去に根管治療を受けた歯が痛むなどありましたら、一度当院までご相談ください。

こんな場合はご相談ください

– TROUBLE –

- 歯の痛みが続いている

- 抜歯をすすめられた

- 歯ぐきの腫れが引かない

- 過去に根管治療した歯が痛む

- 歯ぐきに膿がたまっている

- 歯の根元に違和感がある

精度を上げるための設備

歯科用CT

歯科用CTを用いて、複雑な構造である歯根部分を正確に把握することによって、根管治療の精度を高めることができます。

Nitiファイル

Nitiファイルは柔軟性があり、根管内を削ることに適した器具です。さまざまな方向に曲がった根管を削り、細菌などを除去し再感染を防ぎます。

トライオート

ファイルを自動的に回転させて根管を削ることができるため、治療の効率や正確性が向上し、患者さまの負担も軽減します。

口腔外科について

お口周りのトラブルでお悩みのかたは

ぜひ当院までご相談ください

口腔外科では、顎関節症や粘膜疾患などの治療、および親知らずの抜歯などを行います。当院では、豊富な経験を持った歯科医師が専門的な知識をもとに、正確な診断と治療をさせていただきます。CT検査も可能ですので、歯が痛い、歯が欠けたなど、お口周りのトラブルでお悩みやご不安がありましたら、ぜひご相談ください。

こんな場合はご相談ください

– TROUBLE –

- 親知らずが痛い

- 口を開けると音がする

- 歯ぐきが腫れている

- 口内炎が治らない

- 口腔内にできものがある

- 口腔内をケガした

治療内容

親知らずの抜歯

親知らずが他の歯に悪影響を与えている場合、抜歯をおすすめします。難しい症例の場合は、専門機関へ紹介させていただいております。

顎関節症

顎関節症は症状や原因により治療法がさまざまです。口が開かない、開けると痛いなどの症状にお悩みでしたら、受診をおすすめします。

粘膜疾患・外傷

口腔内の粘膜部が腫れる、口内炎が治らないなどの症状は当院で診察いたします。症状によりますが、薬の処方や手術を行って治療します。